ここでしかつくれない、

マンガン絣の命「マンガン糸」

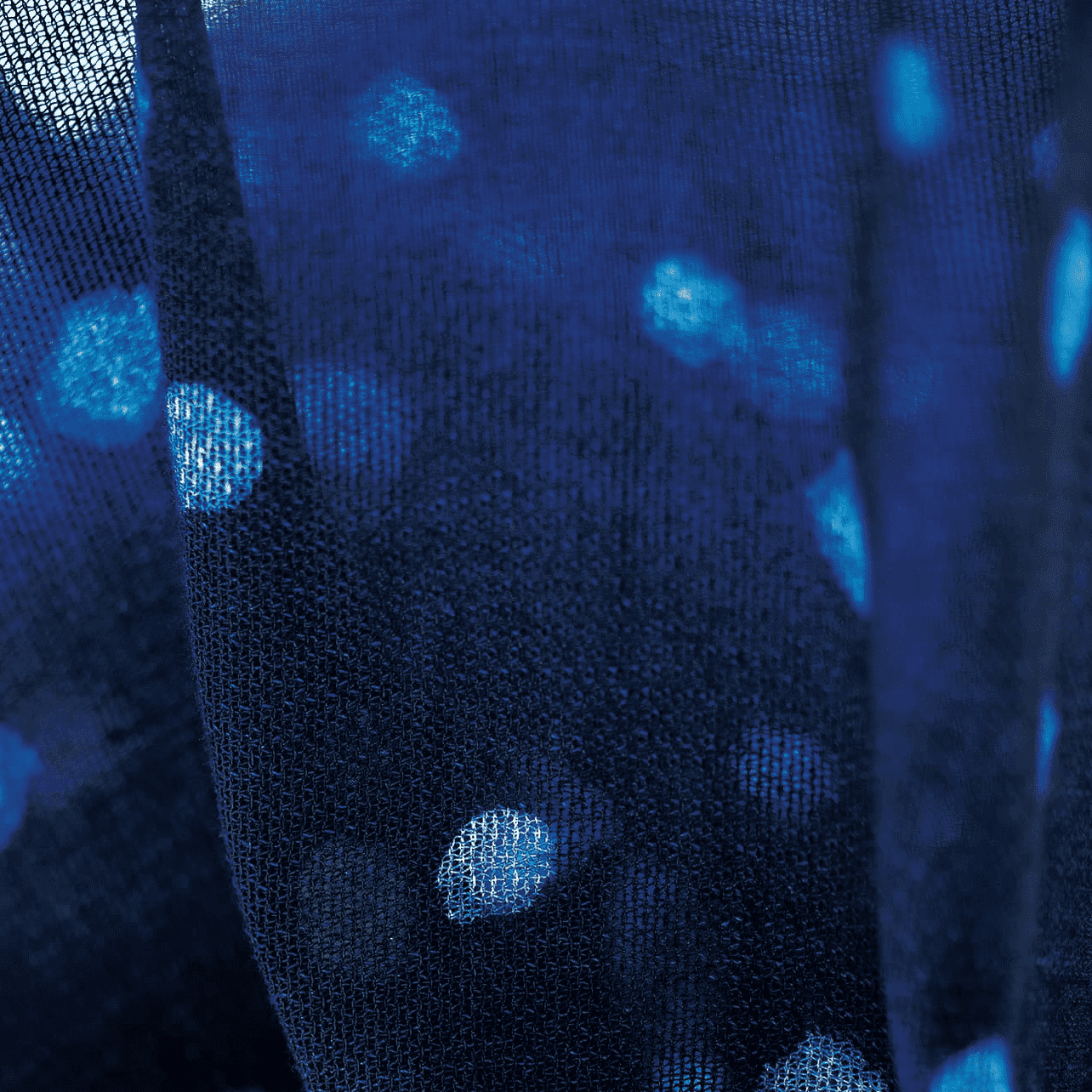

大正初期に新潟県見附市で生まれた「マンガン絣」。群言堂にとって、前身のブラハウス時代から使い続けている特別な布です。かつて二度にわたって絶滅の危機に直面しながらも、職人さんたちの努力と地域の支援に支えられ生き続けてきた、貴重な手仕事の舞台裏を覗いてみましょう。

南北に長い新潟県の中部に位置する見附市は、江戸時代より綿織物で名を馳せた産地。その見附市で、手間のかかる織り絣に代わって開発された染め絣が「マンガン絣」でした。最盛期には市内のあちこちで生産されていましたが、現在残る生産元は、株式会社クロスリードさん一軒のみとなっています。

「マンガン糸を染める日は、丸1日かかりきりです。200束の糸を手で染めるんですが、その日の気温によってマンガンの酸化具合が違ってくるので、その見極めはやはり勘ですね」

そう話すのは、71歳の西聡さん。この絣の命である「マンガン糸」を染められる国内最後の職人です。

塩化マンガンの粉を溶かした薄いピンク色の液体に、西さんが白いカセ糸(一定サイズに巻いた糸の束)を浸し、まんべんなく手で返しながら泳がせると、空気に触れた糸がみるみるうちに茶色に変化します。思わず目を見張るようなこの変化こそ「酸化」の力。通常は前夜から塩化マンガン液にカセ糸を浸しておき、翌朝一番から糸を手で返す作業を行うのだそう。その後、苛性ソーダに浸けてから空気に晒します。

西さん

「酸素に触れれば触れるほど酸化して濃い色になっていきます。暖かい日で30分ぐらい、氷点下の日は1時間ぐらいかかりますが、反応が進んでムラがなくなって、よし来たな、と思ったら今度は水洗機にかけます。水の中には酸素が入っているから、洗うことでもさらに酸化が進むんです」

水洗機の水を入れ替えながら洗い、さらにお湯を張り直して洗い、と何度も新しい酸素を供給しながら染め上げてゆくマンガン糸。この糸は酸化させれば黒くなり、アルカリで還元すれば色が抜けて白くなります。マンガン絣とは、この化学反応を操って絣模様を描き出す、唯一無二の布。まだ物資が乏しく、質の高い化学染料も手に入りづらかった時代に、鉱物であるマンガンと常温の地下水、わずかな補助薬剤のみで、多彩な柄表現を可能にした技術革新でした。

糸染めから織り、捺染、仕上げまで

繊細な仕事をリレーして

「ここら辺りの地下水は、1年を通して12〜14℃に保たれていて、夏も冬もほぼ同じ条件で作業ができます。マンガン絣は熱を与えない染めなので、糸本来の風合いが生きた仕上がりになるんです」

そう話すのは、クロスリードさんの社長・佐藤秀男さん。18歳でこの道に入ってから繊維ひと筋60年という大ベテラン。染めのエキスパートである西さんに対して、織りを担当する機場(はたば)で長年活躍してきました。

マンガン絣は、

①マンガン糸を染める

②糸にロウ引きをして糸巻きに巻く

③マンガン糸と普通糸を経糸に交互に織り込んだ生地をつくる

④捺染の型を用意する

⑤柄に応じて中和剤か酸化剤のどちらかで捺染する

⑥化学反応で柄を出し定着させる

⑦ワッシャーなど風合い加工をほどこす

という工程を経てようやく完成します。その製造工程をつぶさに知ると、「織り絣に代わる量産向けの染め絣」という一般的な解説では、とても言い表せない手の込んだものであることを思い知らされます。

織りあがった生地に捺染をほどこす工程を見学させていただきました。反物が機械にセットされ、型彫りをほどこした銅製のローラーに職人さんが糊をまんべんなくかけています。この日は黒地に白抜きの柄生地をつくるところ。そこで中和剤の入った糊を使い、それを型通りに置いてゆくことで、糊部分のマンガン糸だけを白く変色させるのです。この糊をつくるのも西さんの重要な役割。柄の繊細さや生地の厚みを考慮して糊の固さを微妙に変えるそうで、それができるのも長年の経験があってこそです。

佐藤さん

「銅のローラーの型彫りは京都でやってもらっています。彫り部分に紗紋が入っていて、糊を取り込むようになってるんです。捺染で一番むずかしいのは、ローラーの余分な糊を掻き落とす刃を研ぐ作業。これがうまく研げていないと、柄がビシッと出ません。それもただ横一直線に研ぐだけではダメで、掻き落とした余分な糊を横に逃がすために、かすかにV字の傾斜をつけてやらないといけない。この研ぎができる人ももういないんですよ」と佐藤さん。昔の人々が当たり前に行っていた手仕事の緻密さに、思わずため息が漏れます。

時をかけて染め上がった布だから、

時を経ても美しく生き続ける

型通りに糊を置かれた生地がレーンに乗って流れてくると、待ち構えている職人さんが、ショベルでおがくずをすくって生地にまぶします。これも他ではお目にかかれない珍しい光景。

佐藤さん

「捺染した布は、マンガン糸をしっかり反応させるために40分から1時間ほど寝かしてやらないといけないので、布同士が密着しないようにおがくずを間に挟むんです。おがくずは適度に湿気も吸ってくれますしね。この辺りは材木屋も多かったので、昔は捨てるやつをもらって来ればよかったんですけども、今はこれもわざわざ買わないといけなくなりましたね」

しばらく寝かされた生地は、おだやかな温風に当てて乾かされ、その後、酸化剤の入った水に浸されます。これにより中和剤で色が白く抜けたところ以外はしっかり黒くなって、柄がくっきり鮮明になるのです。その後は、色の定着を促す現像液に生地を2回くぐらせてから、仕上げの洗いをかけ、ようやく最後のワッシャー仕上げなど風合い加工に進みます。

西さん

「マンガン絣は、染料の色じゃなく酸化と還元の組み合わせでできているっていうのは、こういうことです。製品になっても空気に触れ続けているから、常に酸化されていて、色褪せにくいわけ。そういう色もちのよさもマンガン絣の特徴ですね」

糸染めから織り、捺染、仕上げまで、数々の職人仕事をリレーして生まれるマンガン絣。根気のいる作業を積み重ねてようやくあらわれたその絣柄が、長きにわたって美しさを保ち続ける理由が少しわかった気がしました。

腕利きの職人が技を競い合った、

マンガン絣全盛期の思い出

大正初期に開発され、一世を風靡したマンガン絣。佐藤さんや西さんが入社した頃は、まだ今のようなローラー捺染ではなく、和紙製の型紙を使って手捺染を行う刷り職人が20人以上も働いていたそうです。

佐藤さん

「当時、マンガン絣は、糊や染料を調合する“糊場”と、刷り職人が捺染をする”板場”、それから後処理をする“洗い場”の3つに分かれてました。刷り職人といっても地元の人じゃなくてね、酒造りの蔵人のように、ヘラとブラシとシゴキっていう道具一式持って各地を回ってたんです。そんな人たちだから稼ぎは相当なものだけど、宵越しの金は持たない。私もよく奢ってもらいまして、すごい世界に来たなあと思ったもんです(笑)。今みたいなローラーの機械が導入されたのが昭和48年でしたね」

西さん

「私は佐藤さんの少しあと、1970年に入社して糊場に入りました。昔の職人はみんなおっかなくてね、誰も親切に教えてくれないから、見よう見まねで覚えたんです。マンガン絣は今は白黒だけですけど、昔はカラーもできました。私が入った頃はまだそんなに色はなかったけど、自分で工夫していろんな染料とか薬品を取り寄せて配合してみて、もう毎日試験、試験。マンガン絣だけじゃダメなんで、ほかの染色もいろいろ試してね。勉強熱心?いやいやそんなことない、ズボラです。自分でやらざるを得ないからやってたんだけども、それでも新しいのができると楽しくてね。あの頃は、うちの会社にしかない色がいっぱいありましたよ」

頭も手も体もフルに使って、「つくる」ことに真摯に向き合ってきた職人の姿が、そこにありました。

二度のピンチを乗り越え、

奇跡の復活を果たしたマンガン絣

そんなマンガン絣と群言堂とのご縁が生まれたのは、前身であるブラハウス時代のこと。和装離れとリンクするように、マンガン絣の生産が減少の一途をたどっていた頃でした。

佐藤さん

「登美さんと初めてお会いしたのは亀田市内の問屋さんでしたね。たしか布団カバーかなにかの布を亀田縞(江戸時代に誕生した越後の縞織物)で探しておられたんですが、うちのマンガン絣の反物を見られて、面白いですね、って。“もっといろいろ見せていただきたいから、あなたこれから工場に戻られるんなら、私も連れてってくれませんか”っておっしゃって、一緒に車で見附まで来たんです。当時すでにマンガン糸を染められるのはうちだけでしたから、それからは毎年いろいろとつくらせてもらいました」

マンガン絣はかつて二度にわたって消滅の危機に直面したことがあります。一度めは、見附市が水害と地震に立て続けに見舞われた2004年。7月の水害では、川の氾濫により工場の機械はすべて泥水に浸り、西さんが長年書き留めてきた染めのデータ資料もすべて流され失われました。ボランティアの力も借りながら、工場総出で泥水と闘い、懸命の復旧作業を行って、ようやく工場再稼働のめどが立ったと思いきや、次に襲ってきたのが同年10月の中越地震。工場は壊滅的な被害を被りました。

佐藤さん

「そんな時に、群言堂の大吉会長と登美さんが駆けつけてくれて、なんとかやめずに続けてほしい、方法はあるはずだから、って励ましてくれたんですよね。当時はまだ先代の社長がいて、私は社員の立場でしたけど、群言堂さんがいなかったらマンガン絣はとっくにやめてたと思います」

二度の災害にも屈することなく、職人さんたちの努力で、工場が奇跡の復活を果たした2年後。今度は会社の廃業という厳しい現実が佐藤さんや西さんに突きつけられます。マンガン絣にとっては二度目の危機でした。

佐藤さん

「ただ、先代の社長も、”なんとかマンガン絣だけは残してほしい”と言ってましてね、それで地域の支援も受けて、残る意志のある20人ほどで新しい会社にして再出発したんです。水害や地震の時に、あれだけ全国から応援していただいてまだ日も浅いのに、そんな簡単にやめるわけにはいかないという思いもありました」

現在マンガン絣は、織物生産と整理加工という主軸事業のかたわらでひっそりと少量つくられているのみ。最近では群言堂のほかにも、洋服にマンガン絣を使いたいというメーカーはちらほらあるといいますが、マンガン絣のようにローテクで手間ひまのかかるものを、今の社会の中で「工芸品」としてでなく「日用品」としてつくり続けていくむずかしさが、佐藤さんや西さんの前に立ちはだかります。

西さん

「何年か前に、群言堂さんの社員さんやお客さんからファンレターをいただきましたよね。私、今も大事に持ってます。全国からそういう励ましの声をいただいて、私ももう歳だけど、元気なうちは続けたいと思いますね」

越後の誠実な職人仕事で大切に守られてきたマンガン絣。群言堂は、その豊かな味わいを語り継ぐとともに、これまで続いてきたものづくりの灯火が消えぬようにと願わずにはいられません。